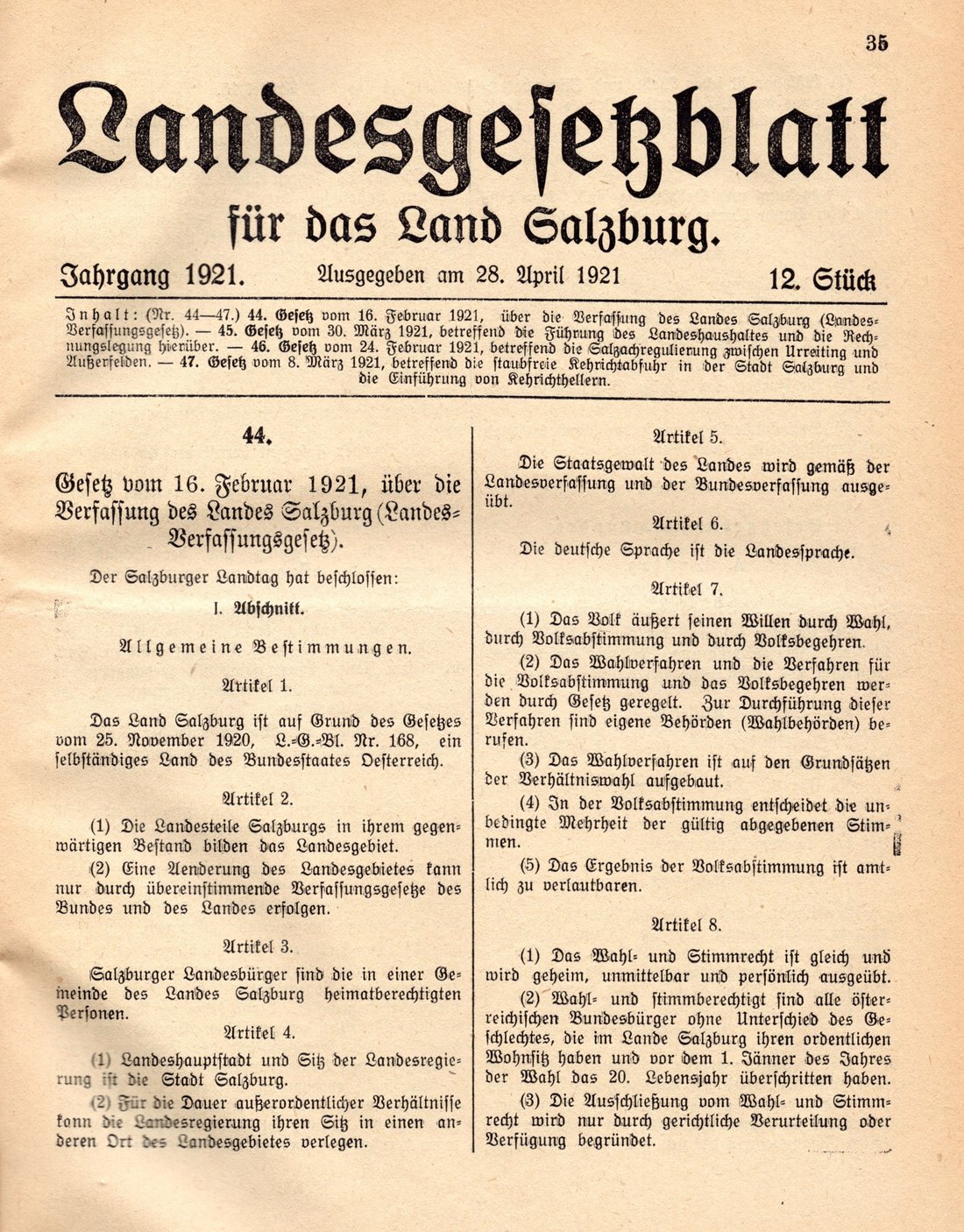

100 Jahre Landesverfassung

Mit der Landesverfassung vom 16. Februar 1921 hat sich das Land Salzburg im Rahmen des neuen Bundesstaates Österreich eine verfassungsrechtliche Ordnung gegeben, die bis heute in ihren Grundzügen Bestand hat. Diese Verfassung ist die Grundlage für ein selbstständiges Land Salzburg mit eigener Gesetzgebung und Verwaltung. Salzburg erklärt in seiner Verfassung, Teil der Republik Österreich zu sein. Mit dem Beitritt Salzburgs zu Österreich im Jahre 1918 wurden die Grundlagen für die bundesstaatliche Ordnung und den Föderalismus geschaffen. Die Landesverfassung bestimmt die staatlichen Organe und deren Aufgaben sowie die Instrumente der Mitbestimmung durch die Bevölkerung. Damit ist sie die Grundlage für ein stabiles politisches System, das Demokratie und Rechtsstaatlichkeit als zentrale Instrumente vorsieht.

1921: Selbstständiges Land Salzburg

Die Landesverfassung 1921 knüpft direkt an die neue Bundesverfassung vom 1. Oktober 1920 an und schließt damit den Gründungsprozess der neuen Republik Österreich ab. Der Salzburger Landtag wiederholte am 25. November 1920 sein Bekenntnis zum neuen Bundesstaat Österreich. In Umsetzung des föderalistischen Staatskonzeptes erfolgte am 16. Februar 1921 die Beschlussfassung über die „Verfassung des Landes Salzburg (Landes-Verfassungsgesetz". Art. 1 der Landesverfassung 1921 erklärte Salzburg als „selbstständiges Land des Bundesstaates Österreich". Die neue Verfassung übernahm zahlreiche grundsätzliche Weichenstellungen, die aus dem neuen politischen Verständnis herrührten, brachte aber auch neue Entwicklungen auf den Weg.

- Klare Trennung zwischen Gesetzgebung und Vollziehung

- Wahlrecht für Männer und Frauen, die älter als 19 Jahre sind

- Landtagspräsident steht an der Spitze des Landtages

- Landtag besteht aus 28 Mitgliedern

- Wahl der Landesregierung durch den Landtag

- Bildung der aus sechs Mitgliedern bestehenden Landesregierung nach dem Proporzsystem

- Berufsverbot für den Landeshauptmann und seine Stellvertreter

- Verantwortlichkeit der Landesregierung gegenüber dem Landtag, Möglichkeit der Abwahl der Landesregierung durch den Landtag

- Kontrolle der Landesregierung durch den Landtag

- Entschließungsrecht des Landtages

- Volksabstimmung und Volksbegehren als Mittel der direkten Demokratie

Zwischen 1921 und 1934 kam es zu mehrfachen Änderungen der ursprünglichen Verfassung. So wurde die Zahl der Landesregierungsmitglieder 1926 von sechs auf fünf bzw. die Größe des Landtages von 28 auf 26 Mitglieder reduziert. Änderungen gab es auch im Zusammenhang mit dem Wahlrecht und aufgrund bundesverfassungsgesetzlicher Vorgaben, die zu einer Stärkung des Landeshauptmanns als Organ der Bundesverwaltung führten.

Ende der Demokratie

1934 begann das Ende der noch jungen Republik. Im Februar 1934 wurden die Mandate der Sozialdemokratischen Partei in der Landesregierung im Landtag erloschen erklärt. Die Zahl der Mitglieder der Landesregierung wurde auf sieben erhöht. Gleichzeitig übertrug der Landtag seine verfassungsmäßigen Rechte, insbesondere das Recht der Gesetzgebung, an die Landesregierung. Bereits 1933 wurden die Mandate der NSDAP für ruhend erklärt. Am 1. November 1934 trat eine neue Landesverfassung auf ständischer Grundlage in Kraft.

- Ernennung der Mitglieder des Landtages durch die Landesregierung

- Einschränkung der Gesetzgebungskompetenz des Landtages

1938 erfolgte der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Die Landesverfassung 1934 diente nur mehr der formalen Legitimation. Der Landtag wurde aufgelöst und Salzburg am 1. April 1940 zu einem Reichsgau des Deutschen Reichs. Damit waren die letzten Reste des österreichischen Verfassungssystems beseitigt.

Nach sieben Jahren Diktatur, Krieg und Massenmord kam es zur Wiedererrichtung eines freien und selbstständigen Österreich. Am 12. Dezember 1945 trat wieder ein frei gewählter Landtag im Ständesaal der Alten Residenz zusammen und Salzburg erhielt eine gewählte Landesregierung, die aus Vertretern der ÖVP und SPÖ bestand. Die Landesverfassung von 1921 wurde rückwirkend mit 12. Dezember 1945 wieder in Kraft gesetzt. Der Landtag bestand aus 26 Abgeordneten und die Landesregierung aus fünf Mitgliedern.

Dynamik der Verfassung

Verfassungen bilden die Grundlage für staatliches Handeln und regeln die Einrichtung und Ausübung von politischer Herrschaft. Verfassungen bestimmen die staatlichen Organe, deren Aufgabe und die Instrumente der Mitbestimmung durch die Bevölkerung. Sie sind aber auch das Spiegelbild von gesellschaftlichen Veränderungen und Werten. In der Landesverfassung werden diese Veränderungen vielfach ex Post nachvollzogen.

Repräsentanz und Repräsentanten

Verfassungen regeln etwa auch das Wahlrecht und damit die Repräsentanz der Bevölkerung. Die Dynamik in der Bevölkerungsentwicklung findet hier ihren Niederschlag. 1954 erfolgte die Aufstockung der Landesregierung von fünf auf sieben Mitglieder und die Erhöhung der Landtagsmandate von 26 auf 32 Abgeordnete. 1974 wurde die Größe des Landtages mit 36 Abgeordneten festgesetzt, die bis heute unverändert ist.

Kontrolle

Die Kontrollkompetenz des Landtages gegenüber der Landesregierung und seiner Verwaltung wurde bereits in der Landesverfassung 1921 festgelegt und findet in den vielfältigen parlamentarischen Kontrollrechten ihren Ausdruck. Diese Rechte wurden zunehmend ausgebaut und auch neue Einrichtungen in die Kontrolle einbezogen. 1979 wurde die Zuständigkeit der Volksanwaltschaft für die Landesvollziehung festgelegt.1993 wurde der Landesrechnungshof als unabhängiges und weisungsfreies Organ des Landtages geschaffen und 1999 in Art. 54 als Kontrolleinrichtung in die Salzburger Landesverfassungaufgenommen.

1980 wurde das Recht des Landtages, Untersuchungsausschüsse einzurichten in die Landesverfassung aufgenommen. Bis dahin war dieses Untersuchungsrecht für Angelegenheiten des selbstständigen Wirkungsbereiches des Landes lediglich in der Geschäftsordnung geregelt. Gerichte und Behörden wurden verpflichtet, Amtshilfe zu leisten. Von der Landesverwaltung konnte auch die Vorlage entsprechender Akten verlangt werden. Die Ausgestaltung der Untersuchungsausschüsse erfolgte schrittweise und 1999 kam es zu einer tiefgreifenden Änderung. Die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses wurde zu einem Minderheitsrecht und die Beweisaufnahme erfolgt durch einen Richter des Landesgerichtes Salzburg.

Neue Wege der Mitbestimmung

Die Landesverfassung 1921 kannte bereits Instrumente der direkten Mitbestimmung der Bevölkerung in Form von Volksabstimmungen und Volksbegehren. Das Unterstützungserfordernis für die Durchführung war jedoch mit 20.000 Wahlberechtigten sehr hoch. Nach langen Diskussionen kam es 1985 durch die Einführung der Volksbefragung zu einer Erweiterung der direktdemokratischen Instrumente. Gleichzeitig würde das Unterstützungserfordernis auf 10.000 Wahlberechtigte gesenkt.

Europa

Mit dem „Landesverfassungsgesetz vom 15. Dezember 1992 über die Mitwirkung des Landes Salzburg im Rahmen der Europäischen Integration" wurde die Mitbestimmung des Landes bei der europäischen Integration geregelt. 2012 wurde die Mitwirkung in erweiterter Form auf Basis des Vertrages von Lissabon als Art. 50a bis 50c Bestandteil der Salzburger Landesverfassung.

Für die Krise gerüstet

1993 wurde ein Notverordnungsrecht der Landesregierung in die Landesverfassung aufgenommen. Wenn der Landtag nicht zusammentreten kann, ist die Landesregierung ermächtigt, Maßnahmen zur Abwehr eines offenkundigen und nicht wiedergutzumachenden Schadens für die Allgemeinheit zu setzen, auch wenn für diese Maßnahmen verfassungsgemäßen Zustimmung des Landtages erforderlich ist. Im Einvernehmen mit dem Verfassungs- und Verwaltungsausschuss kann die Landesregierung gesetzesändernde Verordnungen erlassen. Kann der Landtag wieder zusammentreten, so werden entweder die gesetzlichen Grundlagen geschaffen oder die Verordnungen wieder außer Kraft gesetzt.

1999: Ende des Regierungsproporzes

Seit 1921 wurde die Landesregierung nach dem Proporzsystem zusammengesetzt. Jede im Landtag vertretene Partei erhielt entsprechend ihrer Mandatsstärke im Landtag Sitze in der Landesregierung. Dieses System wurde in den 1990er-Jahren zunehmend infrage gestellt und eine Neuausrichtung diskutiert. Dieser Diskussionsprozess fand im Jahre 1998 seinen Abschluss. Die Positionen und Motive der einzelnen Parteien für diese Verfassungsänderung zeigen sich in der Debatte am 22. April 1998.

Mit der neuen Landesverfassung 1999 wurde das Proporzsystem abgeschafft und es kam zu einer tiefgreifenden Modernisierung der Verfassung des Landes Salzburg, die in einer Volksabstimmung von der Bevölkerung angenommen wurde.

- Bildung der Landesregierung nach dem Mehrheitssystem und Abschaffung des Regierungsproporzes

- Einstimmigkeitsprinzip in der Landesregierung

- Schaffung von Staatszielbestimmungen in Art. 9 L-VG

- Ausbau der Minderheitsrechte (Untersuchungsausschuss, Volksbefragung, Anfragerechte, Kontrolle durch den Landtag, …)

- Petitionsrecht wird Teil der Landesverfassung. Landtag ist verpflichtet, über die Petition einen Beschluss zu fassen, wenn die Petition von mindestens einem Mitglied des Landtages unterstützt wird.

- Geschäftsordnung des Landtages wird ein Gesetz, das nur mit Zwei-Drittel-Mehrheit abänderbar ist.

Weiterentwicklungen der Landesverfassung seit 1999

- 2005: Absenkung des aktiven Wahlalters auf 16 Jahre

- 2013: Die Finanzgebarung des Landes ist grundsätzlich risikoavers auszurichten. Dies findet insbesondere bei der Aufnahme von Schulden, bei der Veranlagung öffentlicher Mittel, beim Schuldenportfoliomanagement und beim Risikomanagement Anwendung („Spekulationsverbot").

- 2016: Bekenntnis zur partizipativen Demokratie und Schaffung eines Bürgerinnen- und Bürgerrates sowie Verankerung des Jugendlandtages in der Geschäftsordnung

- 2017: Die Mitglieder der Landesregierung werden jeweils einzeln gewählt. Vor der Wahl haben sich die Kandidatinnen und Kandidaten einer öffentlichen Befragung durch den Landtag zu unterziehen.