Sport in der NS-Zeit

Dokumentationsprojekt

Das Land Salzburg setzte sich in einem interdisziplinären Forschungsprojekt als erstes Bundesland Österreichs mit der Geschichte des Sports in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft auseinander.

Inhalte

Turnen und Sport in der Ersten Republik

Der bestehende Antisemitismus und die Schaffung von politisch-ideologischen Feindbildern spiegelten sich auch in den Statuten vieler Sport- und Turnvereine wieder. Weltwirtschaftskrise und seit Kriegsende 1918 herrschende Massenarbeitslosigkeit verschärften das politische Klima und führten schon in der Zwischenkriegszeit zu einer Radikalisierung, die auch auf dem Sportplatz ihren Ausdruck fand. Turn- und Sportvereine standen oft im Wettstreit der Ideologien und wurden für politische Zwecke instrumentalisiert. Die politischen Bruchlinien und Gräben verliefen oft entlang von Verbänden oder fanden ihr Pendant in konkurrierenden Meisterschaften, die getrennt voneinander abgehalten wurden. Mit dem Verbot des Arbeitersports ab 1934 und der Schaffung einer staatlichen Einheitsbehörde, der „österreichischen Turn- und Sportfront“ sollte der Sport weitgehend unter staatliche Kontrolle gestellt werden. Maßnahmen waren unter anderem die Ausweitung und Militarisierung des Schulsports sowie die Verfolgung politischer Gegner. Gleichzeitig stieg ab 1933 der außenpolitische Druck von Seiten des nationalsozialistischen Deutschland, und der „Anschlussgedanke“ fand auch in Salzburger Turn- und Sportkreisen zusätzliche Verbreitung. Diese manifestierte sich nicht nur in Sympathiekundgebungen bei Wettkämpfen, sondern auch in illegalen und teils gewalttätigen Handlungen von Sportlern und Sportfunktionären.

Der „Anschluss“ und die Etablierung des NS-Sports

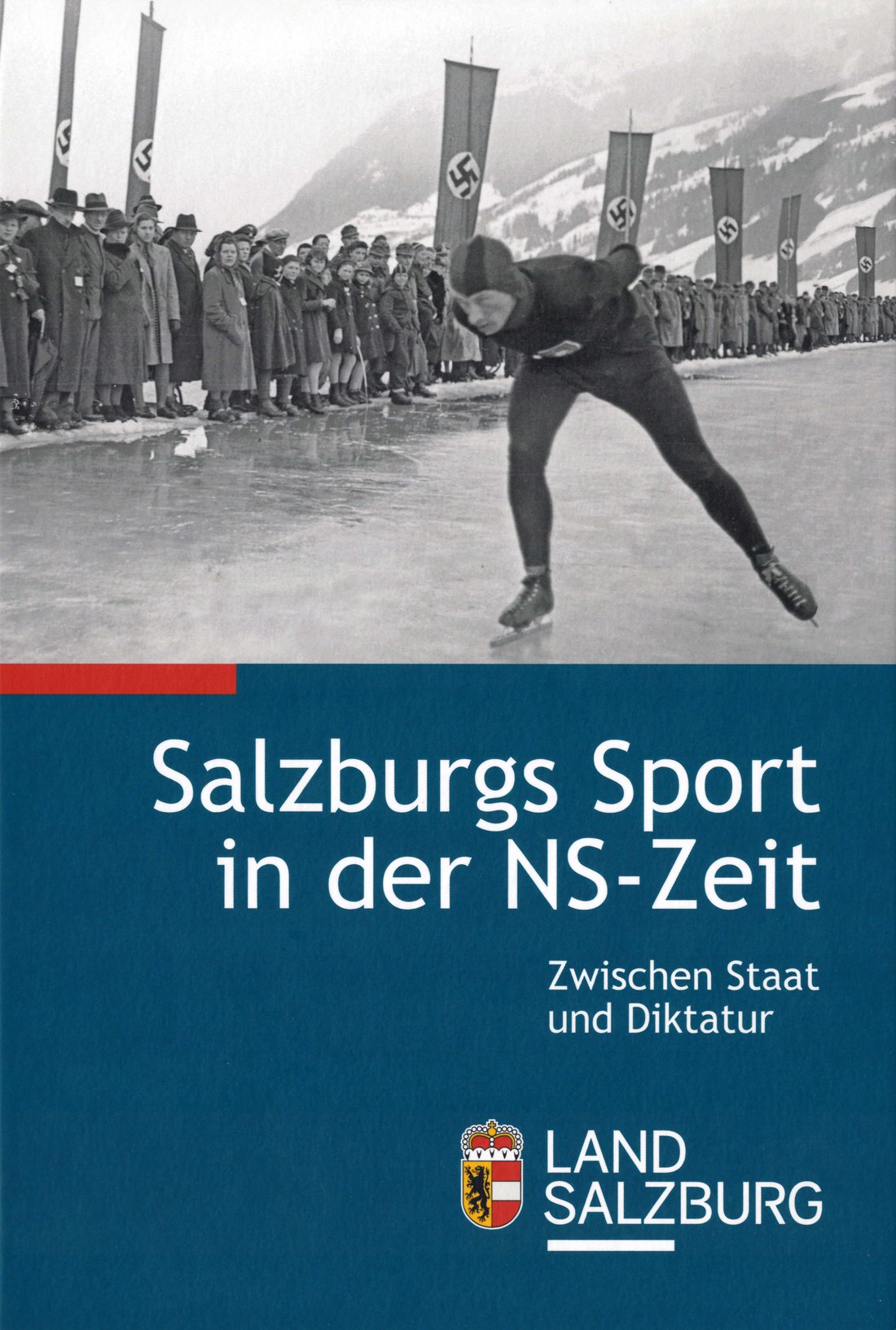

Das nationalsozialistische Herrschaftssystem benutzte den Sport als ein zentrales Betätigungsfeld, um Machtansprüche öffentlichkeitswirksam zu inszenieren. Der „Anschluss“ im Frühjahr 1938 führte auch in Salzburg zu einschneidenden Veränderungen auf sportlicher und sportpolitischer Ebene. Zahlreiche Vereine wurden entweder aufgelöst oder zwangsweise in die Einheitsorganisation, dem „NS-Reichsbund für Leibesübungen“, eingegliedert und nach dem Führerprinzip unter die Kontrolle von Partei und Staat gestellt. Anstelle der Obmänner betraten nun von der nationalsozialistischen Sportführung ernannte regimekonforme Vereinsführer die Bühne. Die Gleichschaltung des Vereinssports bedeutete eine politische Neuausrichtung im Sinne der NS-Herrschaft. Das Sportkonzept der Nationalsozialisten zielte bewusst auf die Ertüchtigung der Masse ab – individuelle Sportausübung trat in den Hintergrund. Der gesteigerte Sportbetrieb erleichterte den Nationalsozialisten einerseits den Zugriff auf große Teile der Bevölkerung und andererseits sollte er von den verbrecherischen Zielen des Regimes gleichsam ablenken. Über den staatlich organisierten Jugendsport, der durch HJ und BDM betrieben wurde, den Schulsport und den Betriebssport wurde auch dieser Bereich des Alltags immer stärker von der NS-Ideologie beeinflusst. Sogenannte Volksskitage und Volksläufe prägten den alljährlichen Sportkalender, täuschten Normalität vor und lenkten von Krieg und Vernichtung ab. Mit den SS-Sportgemeinschaften förderte das NS-Unrechtsregime die Herausbildung einer sportlichen Elite in ihrem Sinn, die sich auch im Kampf gegen innere und äußere Feinde der NS-Diktatur zu beweisen hatte. Eine zentrale und mit großer Machtfülle ausgestattete Figur im Salzburger Sportgeschehen während der NS-Zeit war der Salzburger Gauleiter Friedrich Rainer, gleichzeitig auch oberster Sportführer der „Ostmark“. Er initiierte während seiner Amtszeit 1938 bis 1941 nicht nur große infrastrukturelle Pläne, um seine Machtansprüche weiterauszubauen, sondern nutzte Sportveranstaltungen für groß angelegte Inszenierungen im Sinn des NS-Regimes.

Betroffen von dieser Entwicklung war auch die Presse. Die Gleichschaltung des Pressewesens führte zur „Bereinigung“ der Redaktionen von politischen Gegnern und jüdischen Journalisten. Mit der Bestellung „kommissarischer Hauptschriftleiter und Verlagsleiter“ in den Redaktionen erfolgte die Instrumentalisierung der Presse für die Machtinteressen des NS-Regimes. Während die allgemeine Presse in den folgenden Jahren aufgrund der nationalsozialistischen, restriktiven Politik massive organisatorische und inhaltliche Veränderungen und Anpassungen durchführen musste, erfuhr die Sportberichterstattung in dieser Zeit eine erhebliche Aufwertung. So kam es zu einer Ausdehnung der Anzahl an Sportseiten, einer vielfältigen Thematisierung vieler Sportarten und zu einer selektiven Verwendung von (oft großformatigen) Bildern, die Gruppen, Sportlern in Uniformen und Personen beider Geschlechter „idealtypisch“ präsentierten. Auch Sportveranstaltungen und Sportfeste fanden einen herausragenden Niederschlag in den zeitgenössischen Medien. Dabei konzentrierte sich der Sportjournalismus nicht nur auf die Beschreibung des Wettkampfes, sondern vermehrt auf die Persönlichkeit des deutschen Sportakteurs, die organisatorischen Rahmenbedingungen, die anwesenden Gäste und auf die emotionsgeladenen Schilderungen von Ritualen (zum Beispiel Preisverleihung, Empfang und Ehrung des Siegers). Gerade die aktive Einbeziehung der sogenannten archaischen Medien - wie zum Beispiel das (Sport-)Fest - zählte zu den charakteristischen Merkmalen der NS-Propaganda. Der daraus entstandene, narrative Rahmen ermöglichte selektive Personalisierungen, Visualisierungen, Sensationalisierungen, Melodramatisierungen und Simplifizierungen, die als journalistische Inhalte zur wirksamen Strategie der NS-Ideologie zwecks Machtinszenierung und Selbstrepräsentation avancierten.

Dass sich Sport im Nationalsozialismus nicht nur an die männliche Bevölkerung wandte, sondern über die Organisationen der NSDAP und durch die gleichgeschalteten Vereine auch an Frauen, zeigte sich öffentlichkeitswirksam an den groß angelegten Turn- und Gymnastikaufführungen des BDM, aber bei Betriebssportapellen. In gemeinsam mit der HJ veranstalteten Turnieren und Wettbewerben hatte auch die weibliche Jugend ihre Leistungsfähigkeit im NS-Sport zu beweisen. Im Skilauf fuhren Salzburgerinnen um Titel und Rekorde für das nationalsozialistische Dritte Reich. Im Salzburger Handball formierte sich ab Mai 1941 eine eigene Frauenabteilung mit mehreren Teams, die regelmäßig ihre Spiele austrug. Das Frauenbild der Nationalsozialisten unterschied sich auch im Sport vom soldatisch-männlich dominierten Rollenbild. Sie mussten anderen Attributen gerecht werden und schwankten zwischen dem Ideal der deutschen Mutter, konservativen Vorstellungen von Weiblichkeit, und den Ansprüchen an eine Wettkämpferin. Im Laufe des Krieges und dem damit verbundenen Arbeitskräftemangel trat hier eine Änderung ein. Frauen mussten in vielen bislang männlich dominierten Beruf- und Betätigungsfelder „ihren Mann stellen“. Wie weit dies auf den Alltag im Sport Auswirkungen zeigte, wird zu untersuchen sein.

Salzburger Sportlerinnen und Sportler im Dienste des NS-Regimes

Für die Durchsetzung der sportpolitischen Ziele auf Gau-Ebene waren vorwiegend Salzburger Sportfunktionärinnen und -funktionäre verantwortlich. Sie setzten sich aus loyalen Parteigängern zusammen, die meist schon vor 1938 in der Illegalität aktiv waren. Von Gauleiter Friedrich Rainer ernannt und beauftragt, waren sie auf Vereinsebene, aber auch als Kreisleiter oder Schulungsleiter wichtige Stützen bei der Gleichschaltung des Sportbetriebes und für seinen Missbrauch im Sinne des NS-Regimes. Sie bildeten quasi den sportpolitischen Unterbau des verbrecherischen NS-Systems, denn sie überwachten und organisierten nicht nur den lokalen Wettbewerbsbetrieb in den einzelnen Regionen des Landes, sondern fungierten auch als ideologische Aufsichtsorgane. International bekannte Spitzensportler, wie der bereits vor 1938 nationalsozialistisch aktive Salzburger Skisprung-Weltmeister Sepp Bradl wurden von der NS-Diktatur zu „Helden“ stilisiert. Gleichzeitig übten manche von ihnen aufgrund ihrer sportlichen Leistungen und Fachkenntnisse häufig wichtige Funktionen aus, trainierten die HJ im Sinne einer vormilitärischen Erziehung oder bildeten Soldaten für die Front aus.

Förderung des Sports im Sinne der Wehrertüchtigung

Die Förderung des Sports erfolgte im Sinne der Wehrertüchtigung und diente den Nationalsozialisten dazu, einen „gesunden Volkskörper“ heranzubilden und muss daher vor dem Hintergrund der Kriegsanstrengungen des Dritten Reichs gesehen werden. Dies gilt über BDM und den Betriebssport auch für Sportlerinnen, auch wenn hier die Doppelbelastung von Familie und zunehmenden Arbeitseinsatz im Dienste des „Totalen Krieges“ die Maßnahmen des NS-Regimes bis Kriegsende immer stärker in den Hintergrund treten ließen. Eine zentrale Funktion nahmen die Wehrverbände von SA, SS und HJ ein. Sie gestalteten nicht nur die ideologische und vormilitärische Erziehung, sondern bereiteten die männliche Bevölkerung oftmals bereits im Kinder- und Jugendalter auf den Kampf an der Front vor. Eine wichtige Rolle spielten in diesem Zusammenhang die Gebirgsjäger-Einheiten, diese wiesen auf Grund ihrer einschlägigen Kenntnisse in ihren Reihen viele Skiläufer und Bergsteiger aus Westösterreich auf. Im weiteren Verlauf des Krieges kam es aufgrund der Einberufungen zu einem Zusammenbrechen des Meisterschaftsbetriebes in fast allen Sportarten. Noch existierende Vereine schränkten ihre Tätigkeit fast vollständig ein, Mannschaften wurden zu Spielgemeinschaften zusammengelegt, Ligen wurden entweder eingestellt oder mit Sportlern aus Luftwaffen-Verbänden oder HJ-Mannschaften aufgefüllt. Vor allem der Kriegswinter 1941/1942 brachte große Entbehrungen für die Bevölkerung mit sich. Es erfolgte nicht nur der Aufruf Winterbekleidung für die Wehrmachtssoldaten an der Ostfront zu spenden. Die Skisammlung, die im Dezember 1941 und Jänner 1942 veranlasst wurde, forderte darüber hinaus die reichsweite Abgabe privater Skier, die als Ausrüstung für die Truppen an der Front gebraucht wurden. Die vom 21. bis 25. Jänner 1942 in Hofgastein geplanten Studentenskimeisterschaften wurden abgesagt. In der letzten Kriegsphase versuchten die Nationalsozialisten trotz des Vorrückens der Alliierten und des Zusammenbrechens der Fronten den Sportbetrieb aufrecht zu erhalten. Somit sollte auch der Sport im Sinne der verbrecherischen NS-Ideologie seinen Beitrag zur sinnlosen Verlängerung des Krieges bis zum „Endsieg“ leisten.

Sportbetrieb in Salzburg nach Kriegsende

Der Sportbetrieb selber kam auch in Salzburg nach Kriegsende überraschend bald wieder in Schwung. Dies war mitunter im Sinne der US-Besatzungsmacht. Die Rückkehr zur Normalität auf dem Spielfeld und zum sportlichen Alltag erfolgte meist ohne große personelle Brüche, obwohl im „Lager Glasenbach“ (Camp Marcus W. Orr) auch etliche Salzburger Spitzensportler interniert waren. Sport war in diesem Lager eine wichtige Freizeitbeschäftigung und organisierte Wettkämpfe fanden regen Zuspruch. Salzburger Sportfunktionäre und Sportler mussten sich für ihre NS-Vergangenheit ebenso vor dem Volksgericht in Linz verantworten. Viele Verfahren wurden eingestellt, die Urteile fielen mild aus, belastete Personen kamen relativ schnell frei und kehrten wieder zum Sportbetrieb zurück – entweder als Aktive, Trainer oder Ausbilder. Ehemalige NS-Sportfunktionäre fanden sich im Lehrbetrieb wieder, unterrichteten als Sportpädagogen die Jugend und veröffentlichten Sportbücher. Viele machten scheinbar dort weiter, wo sie 1945 aufgehört hatten. Die NS-Ideologie zeigte somit vor allem in den Sportorganisationen und im Schulsport ihre negativen Auswirkungen bis weit in die Nachkreiszeit.

Die Erforschung der Sportgeschichte in Österreich weist bis heute große Defizite auf. Eine wissenschaftliche Aufarbeitung des soziokulturellen Phänomens Sport im Kontext des Nationalsozialismus auf breiter Basis fand im Bundesland Salzburg bis zu diesem Projekt weitgehend nicht statt.

Unter Leitung der Landessportorganisation (LSO) wurden in Zusammenarbeit mit dem Interfakultären Fachbereich Sport- und Bewegungswissenschaft/USI sowie dem Salzburger Landesarchiv die sportlichen Handlungsfelder und Alltagspraxen im Nationalsozialismus untersucht.

Das Buch kann zum Preis von 27 Euro (inkl. Versandkosten) beim Landessportbüro bezogen werden.

Bestellung unter E-Mail: sport@salzburg.gv.at.

Schwerpunkte

Das Hauptaugenmerk des Projekts liegt auf einer möglichst umfassenden Darstellung der Alltags- und Sozialgeschichte des Sports während der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in Salzburg. Das Projekt bezieht aber ebenso die Vorgeschichte mit ein, unter anderem die beginnende staatliche Vereinnahmung des Sportbetriebes sowie die politische Ausrichtung und Radikalisierung von Sportverbänden und -vereinen bereits in der Zwischenkriegszeit. Die Kapitel der Dokumentation lauten Vorgeschichte, Sport im Nationalsozialismus, Sportlerinnen und Sportler, Sport im Krieg und Nachspiel. Untersucht wird auch die Einflussnahme von Seiten der NS-Diktatur auf den Salzburger Sport und wie dieser für die verbrecherischen Ziele des NS-Regimes instrumentalisiert wurde. Das Weiterwirken der NS-Ideologie in der Nachkriegszeit soll unter anderem anhand der mehr oder minder erfolgreichen Bemühungen zur „Entnazifizierung“ des Sports und seiner Funktionäre nach 1945 thematisiert werden. Dies soll ein erster Anstoß sein, bestehende Forschungslücken zu füllen.